歯周病について

歯周病

症状から記事を探す

歯周病とは?

歯周病や歯周疾患とは歯を支える周りの組織の病気のことです。

痛みのないまま慢性的に進み、歯ぐきからの出血や歯の動揺で気がつきます。

歯を抜かなければならないほど重症のこともあります。

歯肉に限局して炎症が起こるものを「歯肉炎」軽度の歯周病にあたります。

炎症が歯周組織まで拡大したものを「歯周炎」中度の歯周病にあたります。

歯を支える骨が溶け、血や膿が出る状態まで悪化したものを「歯槽膿漏」重度の歯周病にあたります。

歯周病の主な原因は、歯や周囲に付着する乳白色、黄白色の粘着物「プラーク(いずれ歯石となる)」です。

プラークは口の中の常在菌と産生物からなる付着物で、1グラム当たり1000億個もの細菌が含まれます。

プラークが溜まった部分は炎症を引き起こしやすくなります。

歯周病の進行

痛みや腫れ、出血などの症状のほかに歯と歯ぐき間の溝を計測して歯周病の度合いを判断します。

炎症により歯と歯肉の結合組織が徐々に壊れて溝ができることを「歯周ポケット」と呼び、この歯周ポケットの深さが深いほど、重症に近づきます。

1.歯肉炎になる(歯周ポケットの深さ1~2mm)

歯と歯茎の間の溝にプラークが溜まり、歯ぐきに炎症を起こします。

歯肉が赤みを帯びる程度で自覚症状はありませんが、歯磨きの際に出血することがあります。

2.歯周ポケットが深くなる(歯周ポケットの深さ3mm)

歯周ポケットの溝が深くなり、新たに溜まった歯石によって内部が密閉され空気が届かなくなります。

歯周病菌の多くは空気を嫌う嫌気性菌のため、繁殖に都合のよい環境です。

歯周ポケットの内部で歯周病菌が増殖し歯肉にダメージを与え、炎症がさらに広がります。

付着したプラークは1~2週間で石灰化し歯石となります。

歯石の表面はザラザラしているため、プラークが付着しやすく時間が経つにつれ大きくなり歯周ポケットを広げていきます。

歯石は固く、歯磨きなどのセルフケアで取ることは難しいです。

また、この段階で炎症が広がると歯と歯ぐきを繋ぐ歯根膜、歯ぐきの土台となる歯槽根が溶けるように破壊されていきます。

歯肉は赤く腫れますが、歯磨きをすると出血程度で痛みはほとんどありません。

歯茎が少し下がったように感じます。

3.歯がぐらぐらする(歯周ポケットの深さ4~5mm)

炎症による歯周組織の破壊が進み、歯槽骨が溶け始めます。

歯ぐきが下がる、歯の隙間に食べ物が詰まりやすくなる、出血、歯が少しぐらつく、口臭がするなどの症状が出ます。

4.歯が抜ける(歯周ポケットの深さ5mm以上)

歯がグラグラして抜ける歯が出始めます。

出血と歯ぐきから膿が出るようになり「歯槽膿漏」と呼ばれる状態になります。

また、歯周病菌やその毒素が歯ぐきの血管から全身を巡り、動脈硬化や内臓疾患などの全身疾患のリスクファクターとなるのもこの時期です。

(リスクファクターとは、直接的な原因とは限らないがその要素があることで、特定の病気にかかる率が高まる可能性があること。)

ステージ1

病名:歯肉炎

ポケットの深さ:1~2mm

症状:

・歯ぐきが赤みを帯びる

・歯ブラシの際、出血あり

・自覚症状なし

ステージ2

病名:歯周炎(軽度)

ポケットの深さ:3mm

症状:

・歯ぐきが赤みを帯びる

・出血あり

・歯ぐきの下がりを感じる

ステージ3

病名:歯周炎(中度)

ポケットの深さ:4~5mm

症状:

・歯ぐきが下がる

・出血あり

・歯が少しぐらつく

・口臭がする

ステージ4

病名:歯槽膿漏

ポケットの深さ:5mm以上

症状:

・歯がぐらつき抜ける

・出血と膿が出る

歯周病を予防するために

◎毎日歯磨きを行う

歯肉や歯周組織の破壊は一度進んでしまうと元に戻りません。

歯周病の原因はプラークです。

歯と歯の間や歯茎の境目まで、磨き残しがないよう丁寧にブラッシングしましょう。

歯と歯の間の汚れはデンタルフロスや歯間ブラシなどを使用して除去することも大切です。

プラークは食事後、15分程度で蓄積されます。

出先で歯ブラシができない場合は、水でうがいをするなど口の中に食べかすが少ない状況を作りましょう。

歯ぐきをマッサージすることもおすすめです。

歯肉の血行促進や歯周ポケットの浄化(プラークが押し出される)などにより歯肉の健康を維持し、歯肉炎の予防にも繋がります。

歯磨きの際、やわらかい歯ブラシを歯ぐきに当てて軽く上下に動かしたり、円を描くように動かすマッサージや人差し指の腹で、各部位を2~3回、数十秒程度、歯ぐきを刺激するようにやさしくなでるマッサージも効果的です。力の入れすぎには注意しましょう。

◎生活習慣を改善する

睡眠不足や疲労などが蓄積すると免疫力が低下し、歯周病が発生しやすくなります。

栄養バランスの偏り、メタボリックシンドローム、喫煙なども歯周病のリスクファクターのため改善が必要です。

休息を確保し、運動習慣を身につけるなど生活を改善しましょう。

プラークと歯石について

歯石とは、プラークが石のように硬く石灰化したものを指します。

歯石ができるまでには流れがあります。

◎プラークとは

まずプラークと呼ばれる食べかす細菌が混ざり合い、白くネバネバしたやわらかい塊が歯の表面や歯とはぐきの境目、歯と歯の間に付着します。

プラークは水に溶けにくく、しっかりと歯に付着しているためうがいなどでは簡単に落とすことができません。

口の中で繁殖したたくさんの種類の細菌が住み着いており、プラーク1g、1/1000の中に1億個以上の細菌が生息しています。

プラークを落とすには歯ブラシや歯間ブラシを使用する必要があります。

◎歯石とは

磨き残されたプラークが唾液中のカルシウムやリン酸と結合して石灰化した沈着物が歯石になります。

歯石になると歯ブラシでは落とせません。

定期的なクリーニングで除去することができます。

歯石をそのままにしておくと、歯周病やむし歯のリスクが高まるため早期発見・治療が大切です。

プラークは食後数時間以内に歯の表面に付着します

付着したプラークは早くて24~27時間程度の約2日で石灰化し歯石となります。

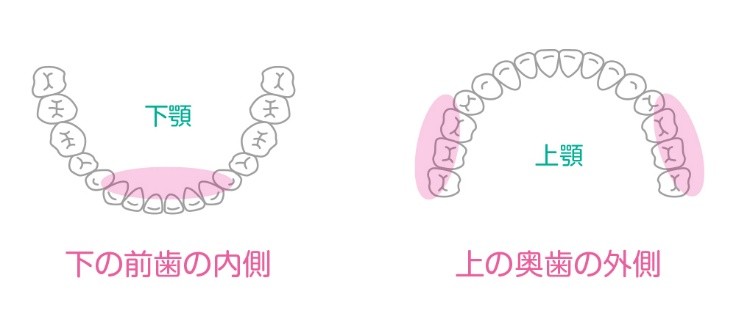

歯石ができやすい場所

基本的に歯石ができやすい部分は、

・歯と歯の間

・歯と歯ぐきの境目

・奥歯の溝

・抜けた歯の周り

・歯並びが悪い部分

があげられます。

・下の前歯の裏側

・上の奥歯の外側

があげられます。

これらの場所は唾液が溜まりやすく、プラークが硬化しやすいためです。

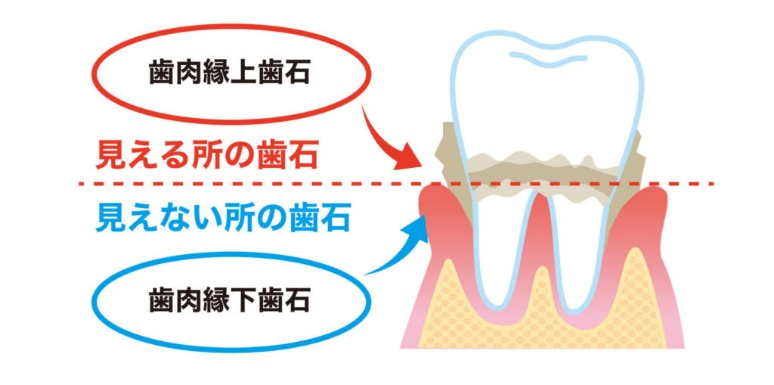

歯石の種類

歯石は2種類に分けられます。

歯肉縁より上に形成されているものを「歯肉縁上歯石」

・目で見える汚れ

・除去するのは容易

・むし歯をおこす

歯肉縁より下に形成されているものを「歯肉縁下歯石」

・汚れが目では把握しにくい、レントゲンで確認をする

・除去するのが困難なため特殊な器具で除去

・歯周炎をおこす

クリーニングを複数回行う理由

当院では、口腔内を診断後、歯周病検査を行いクリーニングを基本的に4回に分けて行います。

複数回かけて行うのは、歯石の量が多い方や歯周病が進行している方が一度に歯石を取ろうとすると歯ぐきに負担がかかり痛みや出血を伴うことがあるのでそれらを防ぐためです。

歯周基本検査について

現状の歯周病進行度を把握するために、以下内容の歯周基本検査を行います。

・歯周ポケットの深さ

特殊なメモリのついた器具を使い、歯周ポケットの深さを測定します。

ポケットが深いほど歯周病が進行していることを示します。

・出血の有無

歯周ポケットを測定した際、歯ぐきから出血しているかを確認します。

健康な歯ぐきからの出血はありません。

・歯の動揺度

歯を揺らした際、どの程度グラグラと動くか確認します。

動揺が大きいほど、骨が失われている可能性があります。

・プラークと歯石の付着具合

・歯ぐきの状態

歯ぐきの色や歯ぐきが腫れているかどうか確認します。

炎症がある歯ぐきは赤くぶよぶよとしています。

歯周基本治療の流れ

医師による診断、治療計画の提案

歯周病進行度の説明、今後行うべき治療案、クリーニングの頻度などお伝えします。

衛生士による歯周基本検査、ブラッシング指導、SRP

上記記載による検査やプラークや歯石がつかないための指導、セルフケアではとれない歯に残った付着物を特殊な器具を使用して除去する、ことなどを行います。

・SRPとは

SRP(スケーリング・ルートプレーニング)歯石とりのことです。

スケーリングとは、歯と歯ぐきの境までの歯肉縁上歯石を除去する治療。

ルートプレーニングとは、表面では見えにくい汚染・軟化されたセメント質や象牙質の歯肉縁下歯石を除去する処置。

SRP=スケーリング+ルートプレーニングを指します。

クリーニングを数回に分けて行う

1回では取り切れない歯石があると口腔内を上下左右に分け、主にトータル4回で丁寧かつ取り残しがないよう治療していきます。

その際にポケット側定をして歯ぐきが改善しているかなどもチェックしていきます。

歯ぐきの中を触るとき、状態によっては麻酔をする場合があります。

歯周外科(FOP:フラップ手術)

クリーニングやポケット測定を繰り返し行っても6mm以上のポケットの深さで改善が見られない、歯周ポケットのなかの汚れが取りきれない、などの場合歯周外科を行います。

・歯周外科とは

中度歯周病以上まで進行した歯周病に対して行う外科処置です。

麻酔後、歯ぐきを切開し歯根を露出させ歯周ポケットにこびりついた歯石を取り除きます。

メンステナンス

積極的な歯周病治療が終了したら、定期的なメンテナンスが必要です。

歯周病治療により症状が安定したとしても一度歯周病に侵された歯は安易に再発します。

歯周ポケット内は歯ブラシでは届きにくいため、歯科専用器具を使用してのクリーニングをおすすめします。